Pack. Das Sofa, von Massimo Vitali auf den Felsen der Marineakademie von Livorno fotografiert.

September 2025

Atlas einer imaginären Welt

Natur als Sprache, Beziehung und sensorische Landschaft

1970 eröffnete Michel Foucault Die Ordnung der Dinge mit einem berühmten Zitat von Borges, in dem eine hypothetische chinesische Enzyklopädie Tiere in paradoxe und fantasievolle Kategorien einteilte: „die dem Kaiser gehören“, „die wie verrückt zappeln“, „die aus der Ferne wie Fliegen aussehen“. Eine absurde Taxonomie, gewiss – aber nicht willkürlicher als jedes andere Klassifikationssystem, das, um überhaupt zu existieren, immer durch einen Blick, eine Sprache, ein begriffliches Raster hindurch muss. Und vielleicht auch durch ein Verlangen: jenes Verlangen, in den Dingen eine Ordnung, in den Formen einen Sinn zu finden.

Im zeitgenössischen Design hat das Bedürfnis, sich wieder mit der Natur zu verbinden, ein ganzes Universum von Bestiarien, Herbarien und Lapidarien hervorgebracht und in die Wohnräume übertragen: hybrid, unvorhersehbar, metamorph. In diesem Drang, die verlorene Natürlichkeit in den Wohnraum zurückzubringen, sticht die Arbeit von Edra als ein sinnlicher und visionärer Atlas hervor, in dem jedes Objekt wie das greifbare Echo einer anderen, fernen, mächtigen, manchmal mythologischen Natur erscheint. Natur nicht als Idylle oder nachzuahmendes Modell, sondern als eine Kraft, die es zu evozieren und wiederzufinden gilt.

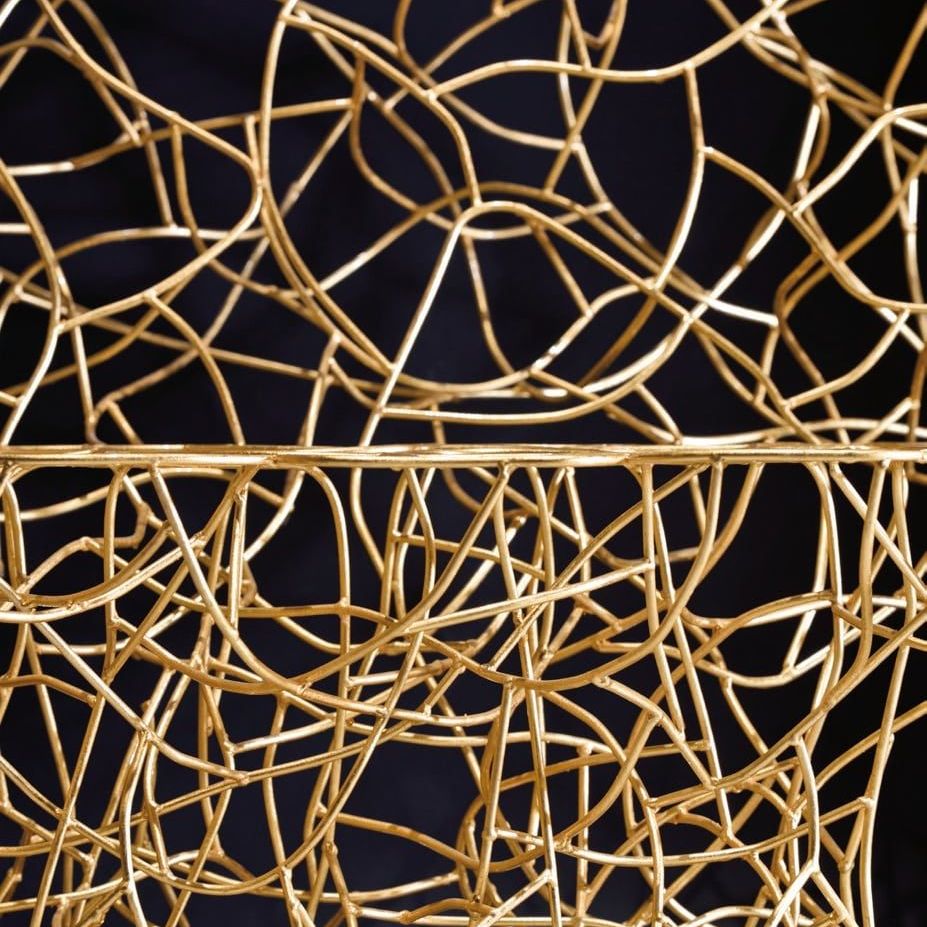

Bereits 2007 wurde in einer Studie über italienisches Design und die Animalität der Brüder Campana festgestellt, dass viele ihrer zoomorphen Objekte nicht nur in den Formen, sondern auch im Namen anspielungsreich sind: Boa, Kaiman, Corallo, Aster Papposus. Es handelt sich nicht um nominalistische Spielereien, sondern um Versuche, eine semantische und affektive Beziehung zwischen Form und Bedeutung herzustellen. So wird der häusliche Raum als Umgebung neu definiert, die das wieder aufnimmt, was die Moderne verbannt hatte: das Animalische, das Organische, das Natürliche.

In der Geschichte der Einrichtung wurde das moderne Haus lange als Zufluchtsort vor der Wildnis, als rationale Festung gegen äußere Bedrohungen konzipiert. Die Polstermöbel von Edra – und insbesondere die der Brüder Campana – kehren diese Logik um. Es sind keine Objekte, die den Raum disziplinieren, sondern Organismen, die ihn erobern.

Das Sofa Boa, eine unendliche Spirale, die aus einem einzigen gepolsterten, in sich gewickelten Textilschlauch besteht, ähnelt einer riesigen schlafenden Schlange. Kaiman Jacaré mit seinen unregelmäßig verlängerten Elementen erinnert an ein Reptil, das ruhig am Ufer eines verborgenen Gewässers ruht. Aster Papposus, inspiriert von einem tropischen und leuchtenden Seestern, scheint aus einem abyssalen Aquarium entflohen zu sein: tentakelartig, mutierend, ohne tragende Struktur, lädt es den Körper zu einer flüssigen und immersiven Haltung ein.

Es sind feuchte Objekte, wie einmal treffend formuliert wurde. Ein dichtes, sinnliches, umhüllendes Design. Ein Design, das taktile Empfindungen noch vor den visuellen reproduziert und in seiner weichen und ambiguen Materialität die Grenzen zwischen Körper und Objekt, zwischen Bewohner und Bewohntem aufzulösen scheint.

Gerade die Naturalis Historia, das enzyklopädische Werk von Plinius dem Älteren, kann heute einen suggestiven Schlüssel zur Interpretation dieser Innenlandschaften bieten. Darin ist das Naturuniversum nicht streng wissenschaftlich geordnet, sondern als Sammlung von Wundern und Kuriositäten erkundet: sprechende Tiere, fliegende Fische, blutende Pflanzen. Die Natur ist bei Plinius ein Theater des Unglaublichen. Und so auch im Design von Edra: Die Objekte scheinen aus einer fantastischen Zoologie, einem unbewussten Wald, einem prähistorischen Meer zu stammen. Das Wohnen wird somit zu einer neuen Form des Naturalismus: nicht eine Rückkehr zur Natur, sondern eine Übung der Vorstellungskraft.

Diese Objekte möblieren nicht, sondern bevölkern. Sie begrenzen den Raum nicht, sie erweitern ihn. Sie werden zu Präsenzen. Auch Materialien und Farben tragen zu dieser „fühlbaren Natürlichkeit“ bei: Die Oberflächen sind samtig, porös, glänzend, sie erinnern an Schuppen, Rinden, Tierhäute. Corallo übersetzt die kalkige und anarchische Komplexität eines Meeresorganismus in verflochtene Metallfäden. Zwischen den Granitfelsen der tyrrhenischen Küste verewigt, unterscheidet sich Corallo nicht von der umgebenden Natur, sondern verschmilzt mit ihr. Es imitiert sie nicht, sondern taucht in sie ein.

In der Forschung und Experimentierfreudigkeit von Edra in den Neunzigerjahren gab es weitere illustre Beispiele, wie Island. Von Alessandro Mendini entworfen, präsentierte es sich als ein gepolstertes Archipel, eine organische und abstrakte Plattform, offen für die Vorstellungskraft. Und Fortuna von Leonardo Volpi, eine pflanzliche, symmetrische, grüne Sitzgelegenheit, zwischen Kleeblatt und Pop-Ikone.

Natur ist für Edra kein formales Repertoire. Sie ist eine Welt, die bewohnt werden will. Es geht nicht darum, „sich inspirieren zu lassen“, sondern darum, jenen Zustand von Überraschung und Anpassungsfähigkeit neu zu erschaffen, der dem Lebendigen eigen ist. Wie in fabelhaften Wäldern oder abgrundtiefen Meeren zählt nicht die Klassifizierung, sondern das Eintauchen. Die Projekte von Edra schlagen nicht nur eine Natur vor, die man betrachten kann, sondern eine Natur, die man durchquert: taktil, mitreißend, allumfassend.

Und der Fotograf Massimo Vitali hat mit seinem Blick, der zwischen Anthropologie und Theater schwebt, diese animistische Präsenz mit großer Klarheit erfasst. Seine Aufnahmen, die Pack von Francesco Binfaré auf den Felsen der Marineakademie in Livorno zeigen, erzählen eine fast post-humane Szene. Die Objekte sind keine Möbel mehr für den Innenbereich, sondern Landschaften.

Sie integrieren sich mit den Felsen, mit dem Himmel, mit dem Meer. Sie wirken nicht wie nach draußen transportierte Möbel, sondern wie Kreaturen, die in ihren ursprünglichen Lebensraum zurückgekehrt sind.

So verkörpert Pack die Idee von Freiheit, von völliger Befreiung. Aber auch von Vertrautheit, tiefer Zuneigung, animalischer Zärtlichkeit. Der Bär ist ein doppeltes Symbol: Er ist die Bedrohung, der Bruch, das Risiko des Abdriftens; aber ebenso Freude, Schutz, Sanftheit. Die Oberfläche bricht, wie die Welt, in der wir leben. Doch auf dieser Eisscholle kann man immer noch ruhen, träumen, lieben.

Und dann ist da noch On the Rocks, das an die zerklüfteten Formen einer Klippe oder eines urzeitlichen Lagers erinnert. Die Modularität ist nicht starr, sondern eine Einladung zur Erfindung: Man sitzt, wo man will, ändert die Position, und kann die Elemente zerlegen und neu zusammensetzen. Auch hier kommt der Körper vor der Funktion. Und die Funktion ist niemals eindeutig. Das Sofa begrenzt den Raum nicht, sondern erweitert ihn: Es wird zur Anlegestelle, Floß, Zuflucht.

Interessant zu beobachten ist, wie neben einer metamorphen und schillernden Natur bei Edra auch eine andere Poetik existiert: eine symbolische, befriedete.

Sinnbildlich dafür ist die Flowers Collection von Masanori Umeda, die 1990 entworfen wurde: Sessel in Blumenform, die das Staunen der Kindheit, die Eleganz des Rituals und die generative Kraft der floralen Schönheit wiedergeben. Getsuen, die Mondlilie, geboren aus einer persönlichen Erinnerung, und der Rose Chair, eine sinnliche und einladende Rose, beschränken sich nicht darauf, die Natur zu reproduzieren, sondern interpretieren ihre Zartheit durch Technologie und Handwerkskunst neu. Es sind Stücke, die den Traum in den Wohnraum bringen. „Ich sehe mich als einen kleinen Alten Magier, der Blumen zum Blühen bringt“, sagt Umeda. Und seine Blumen blühen auch heute noch.

Der gleiche Wunsch, eine harmonische und wandelbare Natur zu zelebrieren, findet sich in der A’mare Kollektion von Jacopo Foggini, die für den Außenbereich konzipiert wurde, aber auch perfekt für Innenräume ist. Es sind Sessel, Tische und Stühle aus reinem, von Hand gearbeitetem Polycarbonat, so transparent und leicht wie Wasser. Es geht dabei nicht nur um Ästhetik: A’mare ist ein Akt der Liebe zur Umwelt, eine Deklaration der Fluidität, eine Einladung zur Kontemplation. Eingebettet in eine Landschaft, dematerialisieren sich diese Möbel, werden flüssig, treten in Dialog mit Licht, Luft und Zeit.

Und dann ist da Materie, das Projekt, das das Konzept der Verkleidung selbst zu einer Designkomponente erhoben hat. Bei Edra bedeckt das Material nicht: Es lebt. Die Kollektionen Minerals, Gems und Every Stone sind eine explizite Hommage an die Natur in ihrer kostbarsten und langlebigsten Form. Minerals ist von Mineralien inspiriert: Gold, Kalzit, Hämatit… die mit ihrem Licht und ihren lebendigen Farben die Fähigkeit haben zu reflektieren und zu glänzen. Gems ist von seltenen und schillernden Steinen inspiriert: Malachit, Chalcedon, Saphir, Karneol... Jeder Stoff ist multisensorisch, dreidimensional, belebt von brillanten Fäden und chromatischer Tiefe. Every Stone verwandelt Marmor in Stoff. Neun Varianten, die an Natursteine erinnern – von Bianco Statuario bis Nero Marquinia – für den Außenbereich geeignet, aber auch im Innenbereich poetisch wirkend. Es sind universelle Oberflächen, die Erinnerung, Stärke und Dauerhaftigkeit suggerieren können.

In ihrer Gesamtheit bilden diese zoomorphen, phytomorphen und lapidaren Präsenzen eine häusliche Arche, eine sentimentale Sammlung von Wesen und Formen, die den Raum bewohnen, als kämen sie aus einer anderen Welt. Sie stellen die Natur nicht einfach dar – sie sind mögliche Erscheinungsformen davon, Schwellen zu anderen Arten des Wohnens.

Natur ist für Edra kein Repertoire. Sie ist eine Sprache. Sie spricht nicht von Funktion, sondern von Beziehung. Und jedes Objekt kann – wie in Borges’ Enzyklopädie oder in Plinius’ Inventar – zum Zeichen einer imaginären Klassifikation werden, einer Welt, die noch nicht existiert, aber bereits ersehnt wird.

Im zeitgenössischen Design rückt die Natur heute nicht nur als Stilelement, sondern als Dringlichkeit wieder in den Mittelpunkt des Diskurses. Ökologie wird zu einer neuen Ästhetik. Organische Formen, unvollkommene Oberflächen, die Logik der Veränderung treten in die Sprache des Designs ein als Antwort auf die Rigidität der Technik, auf die Kälte der Automatisierung. Gesucht wird eine nicht idealisierte, sondern mögliche Natur.

Keine Nostalgie des Edens, sondern ein offenes Labor.

In diesem Sinne schlägt Edra keine Natur vor, die dargestellt, sondern eine Natur, die gebaut wird.

Die durchquert wird. Die bewohnt werden soll.